4001690900

QQ:1106655557

邮箱:1106655557@qq.com

地址:重庆市江北区观音桥街道建新东路光宇阳光海岸B栋26楼

食用油的历史记载(二)

更新时间:2022-08-12

早在周代,脂膏就已经有所使用,一种是放入膏油煮肉,一种是用膏油涂抹以后将食物放在火上烤,还有一种就是直接用膏油炸食品。《续晋阳秋》记:“桓灵宝好蓄法书名画。客至,曾出而观。客食寒具,油污其画,后遂不设寒具。”当时的寒具,就是指用膏油炸的面食。

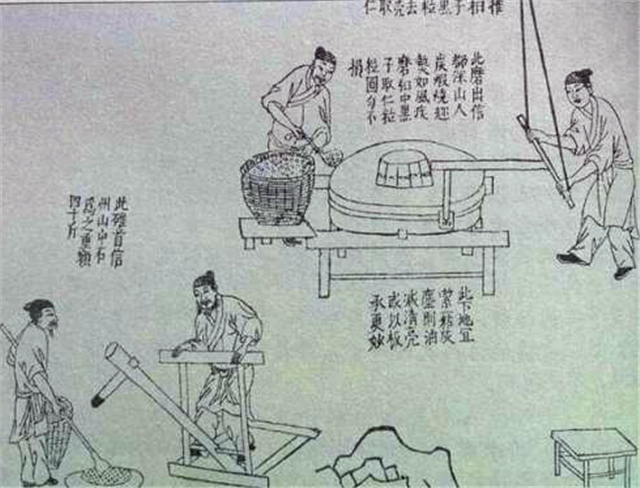

使用相当长时间的动物油后,因为榨油技术的诞生,才开始有了植物油。植物油的提炼,大约始于汉。刘熙《释名》中记载“柰油,捣实和以涂缯上,燥而发之形似油也。杏油亦如之”。柰是果木,也就是林檎的一种,也称“花红”和“沙果”;缯是当时丝织物的总称,古谓之“帛”,汉谓之“缯”。将沙果和杏捣烂搅和后涂在丝织物上,待干后好像是油一样,其实并非真正的油。按《天中记》中的说法,早时的植物油是从“乌臼”中提炼出来的:“荆州有树,名乌臼,其实如胡麻子,其汁,可为脂,其味亦如猪脂”。“乌臼”又名“乌桕”,是一种落叶乔木,有种子,外面包白色蜡质,其种壳和仁都可榨油,种仁榨取的油称“桕油”或“青油”,现在一般只作为油漆、油墨等工业原料,也是制蜡烛和肥皂的原料。

《三国志·魏志》上说“孙权至合肥新城,满宠驰往,赴募壮士数十人,折松为炬,灌以麻油,从上风放火烧贼攻具。”这里是以芝麻油作为照明燃料。晋人张华《博物志·卷四·物理》中记载“煎麻油。水气尽无烟,不复沸则还冷。可内手搅之。得水则焰起,散卒不灭。”可见,芝麻油是*早的素用食油。在张华的《博物志》上还有记载用麻油制豆豉法:“外国有豆豉法:以苦酒浸豆,暴令极燥,以麻油蒸讫,复暴三过乃止。”

按《汉书》所说,芝麻乃张骞从西域带回的种子,所以芝麻初名“胡麻”。《梦溪笔谈》中“汉史张骞始自大宛得油麻种来,故名‘胡麻’”,大宛是古西域国名,也就是今乌兹别克斯坦费尔干纳盆地。汉时,芝麻已有大量生产,但榨油技术如何发明,早期如何操作,却并无文字记载。《齐民要术》记有“白胡麻”、“八棱胡麻”两种品种,注明“白者油多”。陶弘景《本草经集注》:“生榨者良,若蒸炒者,止可供食及燃灯耳。”但都无具体说明,芝麻油在唐宋成为极普遍的烹任用素油。唐代孟诜《食疗本草》:“白麻油,常食所用也。”《梦溪笔谈》:“如今之北方人喜用麻油煎物,不问何物,皆用油煎。庆历中,群学士会于玉堂,使人置得生蛤蜊一篑,令饔人烹之,久且不至。客讶之,使人检视。则曰,煎之已焦黑,而尚未烂。坐客莫不大笑。”

宋庄季裕《鸡肋编》中有一节专记油,详述宋代各种植物油的提取,认为诸油之中,“胡麻为上”。庄季裕记,当时河东食大麻油,陕西食杏仁、红蓝花子、蔓菁子油,山东食苍耳子油。另外还有旁昆子油(疑乃蓖麻油)、乌桕籽油。婺州、频州沿海食鱼油。“宣和中,京西大歉人相食”,又“炼脑为油,以食贩于四方莫能辨也。”

免责声明:

一、本篇文章主要参考学术论文、学术报告、政府文件、正式出版的古今书籍撰写,目的在于科普宣传,如有版权问题或者内容方面的问题,请与本网站所属公司联系。

二、本文不对引用的信息的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。对于任何因直接或间接采用、转载本文所提供信息造成的损失,本网站及其所属公司均不承担责任。如因使用本文资料而触犯中华人民共和国法律,使用者应自行承担全部责任。

三、本文中的观点和结论均来自参考文献中的信息,不代表“茗香乡”品牌旗下产品一定具备相应的特点。

四、本文为原创作品,凡以任何方式直接、间接使用本文资料者,请与本网站所属公司联系以获得授权。

五、本免责声明以及其修改权、更新权及解释权均属重庆茗香乡农业科技有限公司。

渝公网安备 50011202503634号

渝公网安备 50011202503634号